百舌鳥・古市古墳群‐古代日本の墳墓群‐ ー1

百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群-(もず・ふるいちこふんぐん -こだいにほんのふんぼぐん-)は、大阪府堺市、羽曳野市、藤井寺市に点在する45件49基の古墳群の総称です。

古墳時代の最盛期(4世紀後半~5世紀後半)にかけて、当時の政治や文化の中心であり、大陸との交流の拠点であった大阪湾に近い平野に築かれました。

世界でも独特な、長さ500mに達する前方後円墳や、20m程の規模の円墳など、多種多様な形状の古墳群で形成されています。

当遺産は、墳墓によって象徴した日本の人々の歴史を証する物証です。

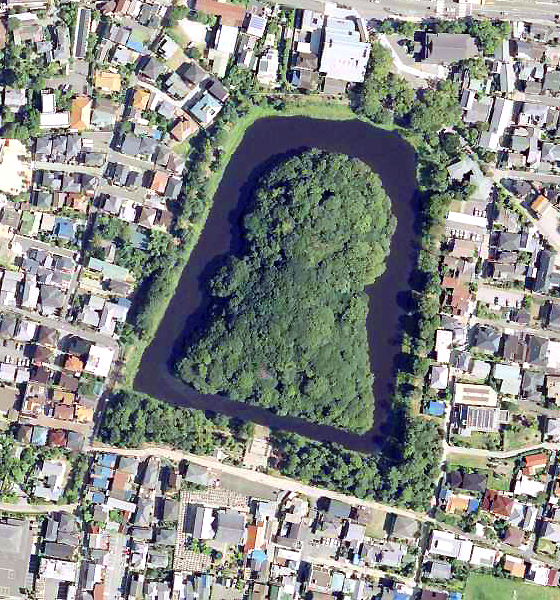

反正天皇陵古墳<田出井山古墳>(はんぜいてんのうりょうこふん・たでいやまこふん)

百舌鳥古墳群で最も北部に位置する古墳です。

全長約148m、後円部径約76m、高さ約13m、前方部幅約110m、高さ約15m、墳丘は3段築成、くびれ部の西側のみ造り出しが作られ、盾形の内濠を有しています。

現在、濠は一重ですが、建造時には二重の濠を有していたことが判明しています。発掘によって出土した埴輪(はにわ)や濠の形状から5世紀中頃に造られたと考えられています。

仁徳天皇陵古墳、茶山古墳、大安寺山古墳(にんとく)てんのうりょうこふん、ちゃやまこふん、だいあんじやまこふん

茶山古墳

大安寺山古墳

仁徳天皇陵古墳は百舌鳥山古墳群の中央に位置する日本最大の古墳です。

茶山古墳と大安寺山古墳が堤上に築かれており、その他にも濠の周囲には、多数の古墳が近接して存在しています。

仁徳天皇陵古墳の規模は

墳丘長は486 m、濠を含めた全長は840 m、高さは後円部で34.8 m、墳丘は3段に築かれ、くびれ部の両側には造り出しが設けられています。

江戸時代に書かれた「全堺詳志」には長さ318cm幅167cmの巨大な長持型石棺の存在が書かれており、、これは国内最大級の石棺になります。

副葬品には他に例を見ない金属製の鎧や、西アジアから伝達したと思われるガラス容器などが含まれています。

墳丘の周囲は三重の濠が取り囲んでおり、三重の濠が巡らされる巨大前方後円墳は、仁徳天皇陵古墳が唯一です。

茶山古墳は、仁徳天皇陵古墳の中堤と一体に造られた円墳です。濠に挟まれた堤の上に墳丘が造られることは極めて異例といえ、本墳と後述する大安寺山古墳以外には認められません。

大安寺山古墳も、仁徳天皇陵古墳の中堤と一体に造られた円墳で、墳丘径は62 m、高さは9.7 mの百舌鳥エリアで最大の円墳です。

この2基の古墳は、周辺の古墳と比較してもひときわ仁徳天皇陵古墳との結びつきが強い古墳であると言えます。

履中天皇陵古墳(りちゅうてんのうりょうこふん)

別名「上石津ミサンザイ古墳(かみいしづみさんざいこふん)」は百舌鳥古墳群の南西部に位置する前方後円墳です。

名称のミサンザイは「みささぎ(陵)が転訛したものと考えられています。

濠の周囲には、近接して寺山南山古墳、七観音古墳が存在します。

規模は、墳丘長365 m、後円部の高さは27.6 m。百舌鳥エリアでは第2位の規模です。墳丘は3段に築かれ、築造当時の姿をよく保っています。

くびれ部の両側には造り出しが設けられ、後円部の頂上と前方部の頂上には円形の土壇が築かれており、土壇内には埋葬施設が存在するものと推測さ

れます。前方部頂上の円形の土壇は斜面に沿って2段に築かれる、ほかに例を見ない形状です。

ニサンザイ古墳

百舌鳥エリアの南東端に造られた前方後円墳です。

墳丘長は約300 m、前方部の高さは25.9 m。百舌鳥古墳群では第3位の大きさです。墳丘は3段に築かれ、築造当時の姿をよく保っています。前方部の幅が大きく広がり、後円部より前方部が高くなる墳丘は、前方部が発達した新しい傾向を示すしています。

永山古墳

仁徳天皇陵古墳の北西50m程に位置する前方後円墳です。

墳丘の規模は、長さ100m、後円部径63m、後円部高さ10.3m、前方部幅68.5m、前方部高さ10.3m。墳丘は2段に見えますが、他の古墳よりも腰高であるため3段築成の可能性もあります。

御廟山古墳(ごびょうやまこふん)

百舌鳥古墳群のほぼ中央、仁徳天皇陵古墳の南東に位置する前方後円墳です。

墳丘長は203 m、後円部の高さは18.3 mで、百舌鳥山古墳群で第4位の大きさです。

発掘調査により、かつては二重濠があったことが確認されています。

かつては陪塚(ばいちょう・ばいづか/大型の古墳の周囲に計画的に築造されたと見なされる古墳)が複数あったとされていますが、現在では万代山古墳(もずやまこふん)のみが現存しています。

いたすけ古墳

百舌鳥古墳群のほぼ中央、仁徳天皇陵古墳の南に、履中天皇陵古墳の東に位置する前方後円墳です。

墳丘長は146 m、後円部の高さは11.4 m。幅が広く、長さの短い前方部の形状が特徴的な古墳です。

後円部の東側には、近接して善右ヱ門山古墳が存在します。

長塚古墳

仁徳天皇陵古墳の南東に位置する前方後円墳です。

全長102m、後円部径57m、後円部高さ8.2m、前方部幅67m、高さ8.3mの規模で、墳丘は三段に築成され、南側くびれ部には造出し設けられています。

長塚古墳は規模が大きく墳形も整っていることから、大仙陵古墳の陪塚ではなく独立した古墳とみなされています。

丸保山古墳

仁徳天皇陵古墳の西側外堀に接する形で造られていることから、仁徳天皇陵古墳と関わりがある(陪塚)と考えられている帆立貝形古墳(前方後円墳の一種)です。

大きさは墳丘長87m、後円部直径60m、後円部高さ9.8m、前方部幅40m、前方部高さ2.7m。形状は、帆立貝形古墳で前方部は短く南向きですが1,955年に開墾によって低く削られています。後円部は2段に築かれ、周囲には濠があります。

帆立貝形古墳としては百舌鳥古墳群の中で最大規模です。

銭塚古墳

旗塚古墳の南東方向、約100 mの位置に造られた帆立貝形古墳です。

現状では後円部の上部と前方部が削平されていて円墳に見えますが、後円部の1段目テラスと思われる場所で円筒埴輪列が検出されており、2段に築かれていた可能性が高いです。

発掘調査によっても周囲には濠の痕跡が認められず、当初から区画施設が備わっていなかった可能性が示されています。

コメントを残す