明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業-5

エリア-7 三池

三池炭鉱 宮原坑

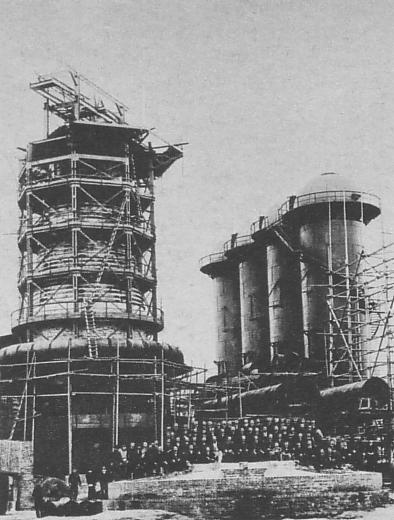

三池炭鉱は1,873年に操業を開始し、1,997年に閉山した炭鉱です。1,894年に團琢磨(工学者・実業家、1,858~1,932)の提言で宮原、万田の掘削が始まりました。

宮原坑は1,898年に第一竪坑、1,901年に第二竪坑が完成しました。第二竪坑の櫓とデビーポンプ室の壁の一部が現存しています。

国の史跡に指定されており、第二竪坑櫓、第二竪坑巻揚機室は建造物として国の重要文化財に指定されています。

三池炭鉱 万田坑

1,902年に第一竪坑、1,908年に第二竪坑が完成。合わせて機械室、選炭場、事務所などの施設が造られ、当時の煉瓦造りの建物や、外国産あるいは国産の機械類が、良好な状態で保存されています。

第一竪坑口と第一竪坑跡、汽罐場跡(ボイラー室跡)、選炭場跡、坑内トロッコ軌道敷など、一連の工程を構成する施設群は国の史跡に指定されています。

また第二竪坑櫓、第二竪坑巻揚機室、倉庫及びポンプ室、安全燈室及び浴室、事務所、山ノ神祭祀施設は建造物として国の重要文化財に指定されています。

三池炭鉱 専用鉄道敷跡

掘り出した石炭や、資材の運搬のために敷設された専用鉄道で、1,891年に最初の区間(七浦坑と大牟田川河口を結ぶ区間)が開通しまし、1,905年に三池港まで延伸開通しました。

現在もその一部は三井化学の専用鉄道として原材料の運搬を担っています。

三池港

1,908年に竣工した、三池炭鉱で産出された石炭を大型船に乗せて運搬するために建設された港です。

干満の差が激しい有明海で大型船を航行させるため、汐待ちのために閘門(こうもん・水位の異なる水面の河川等で船を運航させるための施設)で締め切った内港が設けられました。また、砂泥の侵入を防ぐために長い防砂堤が設置されました。

現在も重要港湾として使用されています。

三角西港(みすみにしこう)

1,887年に産業開発と併せた港湾整備の一環として、オランダ人技師「ローウェンホルスト・ムルデル」の設計で建設され開港しました。

石積みの埠頭、道路、排水路、石橋などがそのまま残っており、明治期の港湾の中では日本で唯一完全な状態で現存しています。

埠頭などが建造物として国の重要文化財に指定されており、旧三角海運倉庫、龍驤館、旧三角簡易裁判所、旧宇土郡役所が国の登録有形文化財に登録されているほか、「三角浦の文化的景観」の名称で重要文化的景観に選定されています。

エリア-8 八幡

官営八幡製鐵所(かんえいやはたせいてつじょ)

明治20年代に急増した鉄鋼需要を補うために1,897年、筑豊炭田に隣接し誘致活動が活発だった八幡に製鉄所を設置することが決定しました。

ドイツのグーテホフヌンクスヒュッテ(GHH)社に設計を依頼し、技術指導を受け、4年の月日をかけて建設。1,901年に東田第一高炉に火入れが行われ稼働が開始しました。

八幡製鐵所 旧本事務所

1,899年建設、骨組はクイーンポストトラス組み、煉瓦積みはイギリス式の一方、屋根は和式の瓦葺、製鐵所の技術者による設計で建設されました。

1,922年まで本事務所として使用された後、鉄鋼の研究所として使用されました。見学は不可となっています。

2015年4月に眺望スペースが設けられて遠景を見ることが可能となりました。登録後から個人利用に限り写真撮影が認められています。

八幡製鐵所 修繕工場

1,900年に建造されました。現存する日本国内最古の鉄骨建築物です。

3回に亘り増築され、使用された鋼材がドイツ製から次第に日本製へと変わり、日本の製鉄技術が発展する過程を示すものとなっています。

現在も稼働中で、見学は出来ません。

八幡製鐵所 旧鍛冶工場

1,900年に建設されました。GHH社による設計で使用鋼材もGHH社のものです。

製鉄所で使用する鍛造品の製造が行われ、大正時代に現在の場所に移転してからは製品試験所として使用されました。

現在は創業時からの資料を保管する史料室となっています。見学は出来ません。

遠賀川水源地ポンプ室

1,910年に建設された、鉄鋼生産に必要な工業用水を遠賀川の上流から汲み上げ八幡製鐵所に送水する施設です。

鉄骨煉瓦積みによる建築でレンガはイギリス製です。操業開始時には蒸気ポンプとボイラーが使われていましたが、現在は電気ポンプとなっています。ボイラー室、ポンプ室の建屋と沈砂池が現存しており現在も使用中されています。

内部は見学できませんが、外観は最短で数十メートル離れた位置からの見学は可能です。

世界遺産登録

明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業 は

(ii)建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。

(iv)歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。

上記の基準を満たしているとして、2,015年にユネスコ世界遺産へ登録されました。

コメントを残す