明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業-4

エリア-6 長崎

小菅修船場跡

明治元年(1,868年)に完成した蒸気機関を用いた西洋式ドックであり、日本の近代造船において最古の遺構が残っています。

英国式の巻き上げ機を備えた曳揚げ小屋にはコンニャク煉瓦と呼ばれる扁平な煉瓦が使用されており、日本最古の煉瓦建築です。

遺構の外見からソロバンドックの名で親しまれています。

元は薩摩藩の五代友厚、小松清廉やトーマス・グラバー等によって設立されましたが、翌年に明治政府に買い上げられ、明治17年(1,884年)には三菱所有となり、現在の三菱重工業長崎造船所の礎となりました。

三菱長崎造船所第三船渠

全長222.2m・建造能力3万トン(いずれも竣工当時)の大型ドックです。竣工当時は東洋最大規模でした。1,905年竣工。

現在も三菱重工業長崎造船所のドックとして稼働中で、今では全長276.6m・9万5千トンに増強されています。

長崎造船所には明治時代に3つのドックが造られましたが、その中で唯一現存しており、竣工時に設置されたシーメンス社製の排水ポンプは現在も稼働中です。

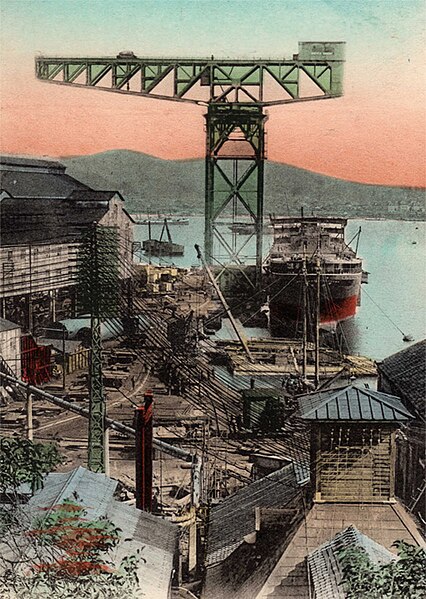

長崎造船所 ジャイアント・カンチレバークレーン

1,909年に竣工した、に竣工したイギリスのアップルビー社製・吊上げ能力150トンの電動カンチレバークレーンで、日本で初めて設置された大型カンチレバークレーンです。

1,961年に工場拡張のため移設されましたが、当初から変わらず大型機械の搭載や陸揚げに使用されており、現在も稼働中です。

三菱長崎造船所旧木型場

1,898に造られた煉瓦造り2階建ての木型(製品の外観や機能の確認のために作られる木製の雛形)場です。

現存する木型場としては国内最大であり、長崎造船所の現存する建物の中で最古の建築物です。

1,982年に新しい木型場が完成したため、現在では資料館として活用されています。

三菱長崎造船所占勝閣

当時の長崎造船所所長・荘田平五郎邸として1,904年に建造された木造洋館です。

予定とは異なり迎賓館として現在でも使用され続けています。

高島炭坑

1,695年(元禄8年)に五平太という者が石炭を発見したことが高島炭鉱のはじめとされ(以来、九州地方では石炭のことを五平太と呼びました)、幕末になると、蒸気船用石炭の需要の高まりを受け、1,868年に佐賀藩とトーマス・グラバーの共同出資で採掘が始まりました。

日本で初めて蒸気機関を用いて開削され、日本における近代炭鉱開発の先駆けとなりました。

明治に入ると、佐賀藩から後藤象二郎(元土佐藩家老、明治には参与、参議、大阪府知事等を歴任)が買い上げ、1,881年に同じく元土佐藩士・岩崎弥太郎(三菱財閥創業者)の三菱財閥へ権益を譲り、本格的な採掘が始まり、以後端島炭鉱等と共に1世紀以上にわたって日本のエネルギー経済を支え続けました。

端島炭坑(はしまたんこう)

1,870年に石炭の採掘が始まり、1,890年に三菱の所有となった炭鉱の島、通称【軍艦島】です。

製鉄用原料炭に適した良質な石炭を産出する炭鉱で、炭鉱開発とともに埋め立てが進み拡張されました。日本初の鉄筋コンクリート高層集合住宅が建築される等、1,960年代には東京を超える人口密度でした。

1,974年の閉山とともに島民は島を離れ、現在は無人島となっています。

旧グラバー住宅

トーマス・グラバーは英国商人であり、幕末には薩摩藩・長州藩へ船舶や武器の輸入で協力。明治維新に貢献し、造船と採炭の技術を日本にもたらしました。蒸気機関車の試走や、前述の小菅修船場跡の建造等、日本の近代化に大きな役割を果たしました。

グラバーの旧邸は日本最古の木像洋風建築であり、アーチ型の欄間を持つ一方で日本瓦や土壁が用いられる等、イギリスのコロニアル様式と日本の伝統技術が融合しています。

主屋と附属屋の2棟は国の重要文化財に指定されており、他の邸宅や移築されてきた洋館などと併せて、1,974年に観光施設「グラバー園」となりました。

コメントを残す