古都奈良の文化財-2

元興寺

.jpg)

元興寺(がんごうじ)は奈良県奈良市にある寺院で、南都七大寺の一つです。

蘇我馬子(そがのうまこ:飛鳥時代の貴族であり政治家。54年に渡って権勢を誇り、蘇我氏の全盛時代を築いた。)が飛鳥(現在の奈良県高市郡明日香村大字飛鳥 周辺)に建立した日本最古の本格的仏教寺院である法興寺(飛鳥寺)が平城京遷都に伴って平城京内に移転した寺院です。

奈良時代には東大寺、興福寺と並ぶ大寺院でしたが、中世以降次第に衰退しました。

現在は3寺院が分立しています。

1:元興寺(奈良市中院町)

旧称「元興寺極楽坊」、真言律宗、西大寺末寺。本尊は板絵智光曼荼羅。元興寺子院極楽坊の系譜を引き、鎌倉時代から独立。本堂・禅室・五重小塔は国宝。境内は国の史跡「元興寺極楽坊境内」。世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産の1つ。

2:元興寺(奈良市芝新屋町)

別称「元興寺塔跡」、華厳宗、東大寺末寺。本尊は十一面観音。元興寺五重塔・

観音堂(中門堂)の系譜を引く。木造薬師如来立像は国宝。境内は国の史跡「元興寺塔跡」。

3:小塔院(奈良市西新屋町)

真言律宗。本尊は虚空蔵菩薩。元興寺小塔院の系譜を引く。境内は国の史跡「元興寺小塔院跡」。

薬師寺(左から、東塔・金堂・西塔)

.jpg)

奈良県奈良市西ノ京町にある法相宗の大本山。本尊は薬師三尊。南都七大寺の1つ。開基(創立者)は天武天皇です。

天武天皇9年(680年)に天武天皇の発願により、飛鳥の藤原京の地に造営が開始され、平城京遷都後の8世紀に現在の西ノ京に移転されました。

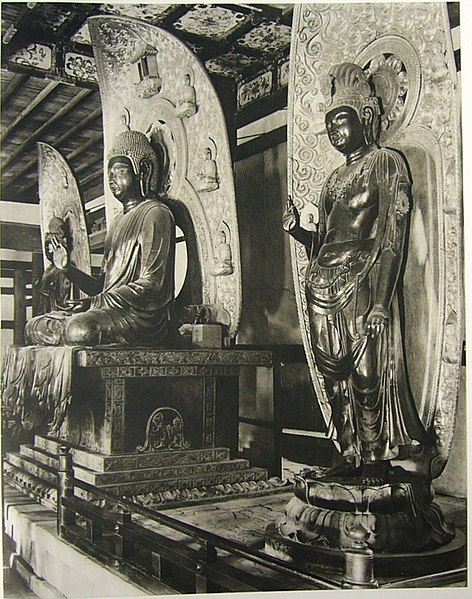

薬師三尊像(手前から、日光菩薩、薬師如来、月光菩薩)

東塔

.jpg)

国宝。現在、寺に残る建築で奈良時代に遡る唯一のものです。

現在日本に残る仏塔で江戸時代以前に造られたものとしては、東寺五重塔、興福寺五重塔、法観寺五重塔、醍醐寺五重塔、仁和寺五重塔に次いで6番目の高さです。

一見六重塔に見えますが、下から1・3・5番目の屋根は裳階(もこし・風雨から建物を保護する目的でつけられたもの)であって、構造的には三重塔です。

唐招提寺

奈良県奈良市五条町にある律宗の総本山寺院です。本尊は廬舎那仏。開基(創立者)は唐出身の僧・鑑真です。

鑑真が晩年を過ごした寺であり、奈良時代建立の金堂・講堂をはじめ、多くの文化財を有しています。

歴史

鑑真が天平宝字3年(759年)に、新田部親王(天武天皇の第七皇子)の旧宅跡を朝廷より譲り受け、寺にしました。

寺名は当初は「唐律招提」と称しました。招提とはサンスクリットでチャートゥルディシャ・サンガに由来する中国語で、「四方から僧が集まり住する所」を意味しています。

唐では官寺ではない寺院を「招提」と称し、「唐律招提」は唐の律を学ぶ道場という意味です。後に官額を賜ってから「唐招提寺」と称するようになりました。

唐招提寺-講堂(国宝)

平城宮跡

第一次大極殿(復元)

平城京の大代理。平城京の北端に置かれ、天皇の住まわれる内裏(だいり)と儀式を行う朝堂院、役人が執務を行う官衙(かんが・役所、官庁のこと)から成り

役120ヘクタールの広さを持ち、周囲には5メートル程度の大垣が張り巡らされ、朱雀門をはじめ豪族の姓氏に因んだ12の門が設けられ、役人はその門から出入りしていました。

東端には東院庭園がおかれ、宴等が催されていました。この東院庭園は今日の日本庭園の原型とされています。

朱雀門(復元)

.jpg)

東院庭園(復元)

世界遺産登録

【古都奈良の文化財】 は

(ii)

建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。

(iii)

現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。

(iv)

歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。(vi)

顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。上記の基準を満たしているとして、1998年にユネスコ世界遺産へと登録されました。

コメントを残す